Эволюция механизмов адаптации растений к дефициту железа

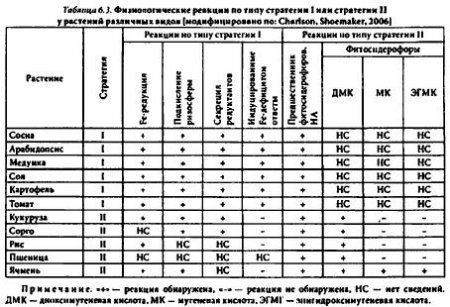

Реакция на дефицит железа щитка злаков (усиление выделения кислых продуктов), выполняющего в зерновке поглотительную функцию, удивительно похожа на одну из ключевых реакций, характерных для корней двудольных растений (стратегия I). У злаков, правда, описаны сходные на первый взгляд со стратегией I физиологические реакции, облегчающие поглощение железа; Fе3+-редукция, подкисление ризосферы, выделение редуктантов (табл. 6.3). Однако в корнях, в отличие от щитка, эти реакции не активируются недостатком железа, следовательно, их нельзя классифицировать как специфические ответные реакции на Fe-cтpecc.

Таким образом, у проростков злаков обнаружены маркерные ответы на Fe-дефицит по типу стратегии I (в щитке) и по типу стратегии II (в корнях), характерные для разных таксономических групп растений (двудольных и злаков). Этот факт может служить в пользу предположения об эволюции механизма стратегии II от механизма стратегии I. имеющегося у двудольного предка. Некоторые эмбриологи склонны считать, что зародыш однодольных растений представляет собой результат эволюционного преобразования зародыша двудольных. При этом первый лист однодольных рассматривают как орган, гомологичный одной из семядолей двудольных растений. Возможно, в ходе развития однодольности и соответственно поглотительной (гаусториальной) функции у щитка злаков сохранялся и/или совершенствовался наиболее важный механизм адаптации двудольных к Fе-дефициту, увеличение скорости выделения кислых продуктов.

Недавно гипотеза о вторичном происхождении стратегии II подтверждена на генетическом уровне. У представителей злаков (стратегия II) обнаружены гены, отвечающие за реакции стратегии I, в то же время у представителей стратегии I не идентифицированы гены, кодирующие синтез именно фитосидерофоров: стратегия (табл. 6.4).

У представителей стратегии I не выявлено также никаких физиологических проявлений действия механизмов стратегии II: синтеза и выделения в ответ на Ре-дефицит фитосидерофоров (табл. 6.2). На основании этих данных предположил и, что эволюционно стратегия I предшествовала стратегии II. При этом кооптация потомками злаков генов предков (стратегии I) сопровождалась эволюцией адаптивных механизмов, связанных с синтезом фитосидерофоров. Гены NAAT, ответственные за синтез никотианаминамииотрасферазы. могли произойти от генов аминотрансферазы, а гены IDS2 и IDS3 (кодируют образование синтезы, вовлеченной в синтез мугеневой кислоты, и диоксигеназы) — от 2-оксиглутаратзависимой диоксигеназы. Гены, типичные для растений стратегии I, обнаружены у

Pinus taeda. Возможно, этот физиологический адаптивный механизм существовал у голосеменных в период до появления цветковых растений.

Известно, что злаки, обладая механизмом стратегии II, могут использовать железо эффективнее растений стратегии I. По-видимому, у злаков в ходе эволюции происходила частичная утрата механизмов стратегии I и их замена механизмами, связанными с обменом фитосидерофоров. Механизмы стратегии I утрачивались в корнях, однако в щитках злаков эти механизмы сохранились. Их функционирование в прорастающей зерновке позволяет проросткам эффективнее использовать сосредоточенные и эндосперме ресурсы железа (возможно, и других микроэлементов) на ранних этапах развития, особенно у Fе-неэффективных представителей злаков.